编者按

中心概念验证立项项目(团队)双双入选“湖北省十大科技进展”。合成电化学新技术之“磷酸三乙酯、磷酸三丁酯”系2023年概念验证项目;北斗高精度增强定位技术及重大工程应用之“北斗/MEMS INS组合监测接收机项目”系2024年概念验证项目。

近期,湖北省科学技术协会正式公布了“2024年度湖北十大科技进展”评选结果,武汉大学凭借两项具有突破性的科技成果,以显著优势跻身榜单,充分展现了我校在前沿科技研发和科技成果转化领域的卓越成就。姜卫平教授领衔的研究团队所研发的“北斗高精度增强定位技术及重大工程应用”,以及雷爱文教授领衔的研究团队所开发的“合成电化学新技术”,因其卓越的创新性和强大的产业化潜力,成为此次评选中的亮点。武汉大学科技成果转化服务中心(技术转移中心)的技术经理人团队为这两项成果提供了全链条的概念验证服务,再次证明了我校在“科研创新—成果转化—产业赋能”三位一体创新生态中的显著优势。

北斗技术的突破性进展:从毫米级监测到全球服务的标杆

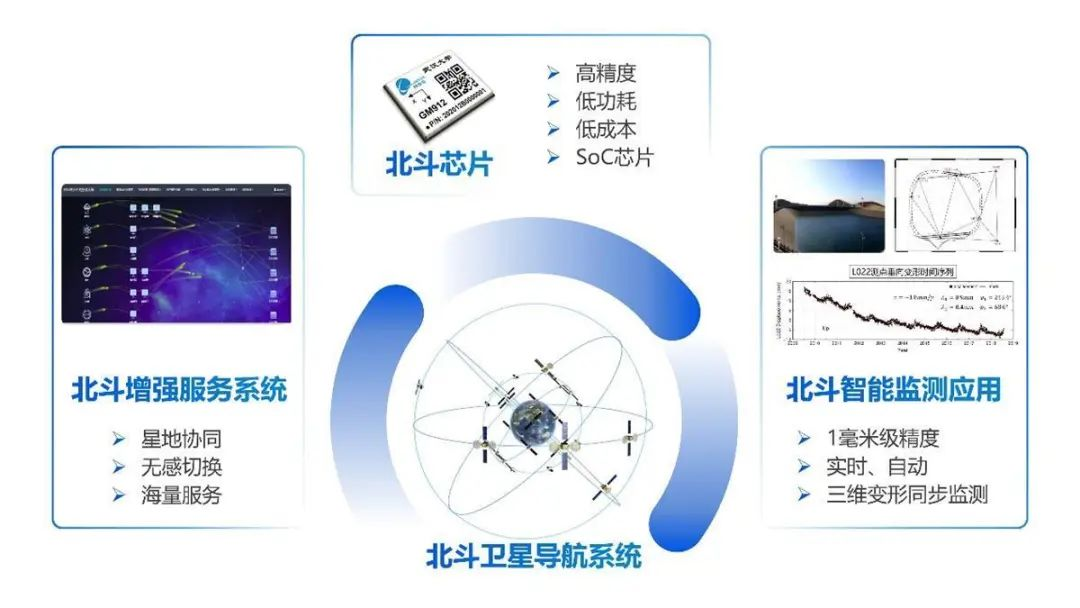

姜卫平教授领衔的研究团队紧密围绕国家重大战略需求,构建了北斗技术全链条解决方案,涵盖“理论创新-芯片研制-系统应用”三大环节。其核心成果包括:首创北斗星地协同增强定位技术体系,成功解决了复杂场景下定位服务的无感切换问题,并研制出性能超越国际竞品的自主可控增强服务系统;开发了智能多传感器融合定位SoC芯片,突破了极简射频接收与低功耗集成技术,实现了硬件系统的微型化与智能化;创新了多源融合监测技术,构建了毫米级精度的三维智能监测系统,并成功应用于南水北调工程、印尼雅万高铁等国内外重大工程。该成果荣获国家科技进步奖二等奖,其“北斗高精度时空信息服务”实践案例入选2024年世界互联网大会案例集,标志着我国卫星导航技术实现了从区域领先到全球示范的飞跃。

合成电化学领域的革命性创新:精准控电赋能绿色智造

雷爱文教授领衔的研究团队在合成电化学领域取得了颠覆性突破,2024年在《科学》《自然》等顶级期刊上连续发表了三项标志性成果:首创可编程波形交流电合成技术,突破了传统直流电催化对隔膜电解池的依赖,实现了对金属催化物种的精准操控;开发了纳米金属阴极催化氘代技术,以低成本氘水高效合成高价值氘代药物;创新了电还原二氧化碳耦合氧化羰基化技术,用无毒二氧化碳替代剧毒一氧化碳合成医药农药核心材料。这些成果不仅开辟了绿色化学合成的新范式,更构建了“电能—物质—产业”的低碳转化通道,为化工行业实现“双碳”目标提供了关键技术支撑。

技术经理人机制:打通成果转化的“最初一公里”

作为两项成果成功转化的关键推动力,中心技术经理人团队深度参与研发全周期,提供全流程概念验证服务,有效缩短了从实验室到市场的转化周期。

我校技术经理人团队为姜卫平团队赋能成果转化

我校技术经理人团队为雷爱文团队赋能成果转化

未来,中心将锚定作为链接科技创新与产业创新桥梁纽带的定位,充分发挥科技成果转移转化在科技创新上的关键环节和促进生产力质变的核心步骤的重要作用,构建“项目挖掘—概念验证—中试验证与示范场景应用—产业化落地”全链条科创服务体系,努力打通科技成果转化的“最初一公里”,助力学校加快形成“基础研究—技术创新—成果转化”相互支撑、相互促进的完整创新体系,提高科技成果转化成功率和效益。加快组建高水平、专业化的科技成果转移转化人员队伍,为师生校友提供全链条、规范化的技术转移转化服务。以实际行动回答“中国式现代化武大何为?”的时代之问,为我国加快实现高水平科技自立自强贡献武大力量。